Köln – NRW-Ministerpräsident Wüst bitte Betroffene des NSU-Anschlags in der Kölner Keupstraße um Entschuldigung – „Staat hat die Menschen nicht geschützt“

20 Jahre nach dem Anschlag der rechtsextremen Terrorgruppe NSU in der Kölner Keupstraße hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst die Betroffenen um Entschuldigung für die Fehler der staatlichen Behörden gebeten.

„Der Staat, dessen vorderste Aufgabe es ist, die Menschen zu schützen, muss eingestehen, dass er in der Keupstraße an diesem Anspruch gescheitert ist. Er hat die Menschen nicht geschützt. Er hat sie weder vor körperlichen und seelischen Schäden noch vor falschen Verdächtigungen bewahrt“, schreibt der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für den „Kölner Stadt-Anzeiger“ und die türkische Zeitung „Hürriyet“.

„Als Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen bitte ich deshalb alle, denen so lange nicht geglaubt wurde und die fälschlicherweise selbst ins Visier der Ermittlungen gerieten, obwohl sie Opfer waren, um Entschuldigung“, erklärt er weiter. Die Täter hatten am 9. Juni 2004 mit einer Nagelbombe in Köln-Mülheim 22 Menschen verletzt, einige lebensgefährlich. Die Polizei vermutete die Urheber lange Zeit im Umfeld der Opfer. Am Sonntag wurde im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an das Attentat erinnert.

Wüst beklagte, die Anwohner der Keupstraße hätten „nicht nur den Schock des Anschlags und die Angst um das eigene Leben erfahren müssen, sondern auch Vorverurteilung und Diffamierung“. Teilweise sei sogar gegen die Betroffenen und ihre Angehörigen ermittelt worden. Auch die Gesellschaft und die Medien hätten Fehler gemacht, was die Einführung des „unsäglichen Begriffs der ,Dönermorde'“ zeige.

Das „engstirnige Denken in geistigen Schubladen“ sei die Quelle der Fehler gewesen. „Gerade jetzt, wo rechtsradikale Parteien mit Vorurteilen und Ausgrenzung wieder erfolgreich Politik machen, muss die demokratische Mitte gemeinsam gegen ein solches Denken einstehen“, fordert der CDU-Politiker. NRW habe aus Fehlern gelernt. Polizei und Justiz spiegelten „heute selbst die gesellschaftliche Vielfalt unseres Landes stärker wider“.

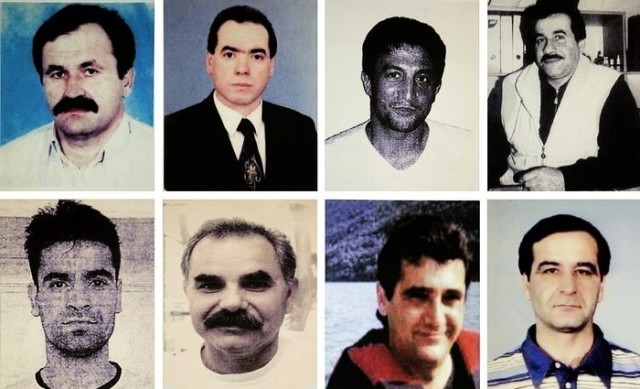

Der NSU hatte von 2000 bis zu seiner Selbstenttarnung 2011 quer durch Deutschland neun gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine Polizistin ermordet. Hinzu kommen drei Sprengstoffanschläge mit Dutzenden verletzten und 15 Raubüberfälle, ohne dass die Polizei trotz intensiver Ermittlungen auf ihre Spur gekommen wäre. Der bayerische Kriminalbeamte und Profiler Alexander Horn ging in einer operativen Fallanalyse bereits 2006 von Ausländerhass als Tatmotiv aus.

Das Bundeskriminalamt (BKA) glaubte der Fallanalyse nicht und ließ weiter in Richtung Organisierte Kriminalität ermitteln. Statt nach den wahren Tätern zu suchen, wurden die Opferfamilien von der Polizei jahrelang beschuldigt und kriminalisiert.

Die Bundesanwaltschaft und auch das Oberlandesgericht in München gingen während und nach dem NSU-Prozess von einem isoliert agierenden NSU-Trio aus. Nachforschungen der Nebenklageanwälte zum NSU-Komplex investigativer Journalisten und parlamentarischer Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern lassen berechtigte Zweifel an einem isoliert handelnden NSU zu, zumal sich der NSU selbst als ein „Netzwerk von Kameraden“ sah.