Von Çağıl Çayır

Am 3. November 2025 nahm die UNESCO-Generalkonferenz in Samarkand (Usbekistan) einen Resolutionsentwurf an, wonach der 15. Dezember künftig als „Welttag der türkischen Sprachfamilie“ („Dünya Türk Dil Ailesi Günü“) jährlich begangen werden soll. Dieser Tag würdigt die gemeinsam-sprachliche und kulturelle Herkunft der rund 200 Millionen Sprecherinnen und Sprecher türkischer Sprachen in Eurasien.

Das türkische Außenministerium und der türkische Kommunikationsdirektor Burhanettin Duran begrüßten den historischen Schritt. „Die Sprache ist das Gedächtnis einer Nation, der Träger ihrer Kultur. Wir sind stolz auf die verbindende Kraft der türkischen Sprachfamilie, die sich über weite geografische Räume erstreckt“, schrieb Duran am Montag auf der Plattform Next Sosyal, berichtet TRT Deutsch.

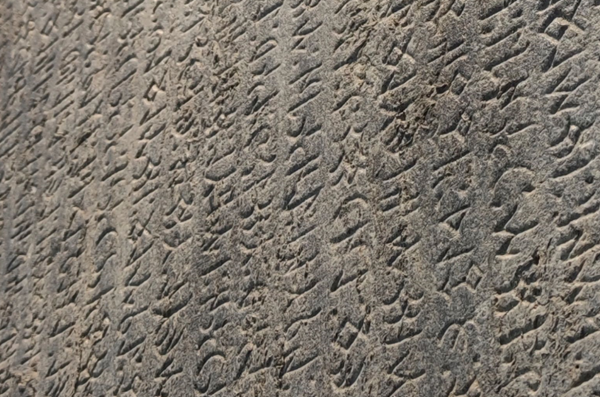

Die Wahl des Datums ist dabei kein Zufall: Der 15. Dezember erinnert an die Entzifferung der Orkhon Inschriften, jener ältesten bekannten Schriftzeugnisse der türkischen Sprachfamilie aus dem 8. Jahrhundert, die 1889 im Orkhon-Tal (Mongolei) gefunden wurden.

Prägende Denkmäler und ihre Helden: Bilge Kağan & Köl Tigin

Ein zentraler Aspekt im Verständnis dieser türkischen Sprach- und Kulturgeschichte ist die Entzifferung jener alten Texte — und damit das Wirken zweier herausragender Monumente und historischer Persönlichkeiten:

Die Denkmäler des Bilge Kağan und seines Bruders Köl Tigin ermöglichen mit den dort eingeritzten zweisprachigen Inschriften (chinesisch und alttürkisch) erst die Einsicht in die frühe türkische Sprach- und Schriftgeschichte. Diese Inschriften sind Teil des Orchon-Denkmal-Komplexes.

Denkmal des Tonyukuk

Auch das Denkmal des Tonyukuk — hoher Ratgeber und Militärstratege des Zweiten Göktürken-Reiches — gehört zu jenen Steinen, welche die Schrift und Sprache der frühen Türken ans Licht brachten.

Bilge Kağan, Köl Tigin und Tonyukuk zählen zu den historischen Protagonisten, die durch ihre Weisheit, ihre Wohltaten für Einheit, Sicherheit und Wohlstand der türkischen Stämme, sowie durch Kontrolle der alten Seidenstraße eine prägende Rolle spielten. In diesem Sinne verdienen sie – im Rahmen dieses neuen internationalen Feiertags – besondere Würdigung.

Göttliche Herkunft und Identitätsbezug der Göktürken

Die sogenannten Göktürken („Himmels-Türken“) leiteten ihren Ursprung mythologisch wie auch politisch von einer Wolfs-Mutter (Wölfin) ab – ähnlich wie die Römer in ihrer Gründungsmythologie von einer Wölfin („Lupa“) stammten. Diese Wolfs-Symbolik verband sie als „Brüder“ der Römer, als sie im 6. Jahrhundert mit Wolfs-Bannern in Konstantinopel auftraten. Daraus ergab sich eine wahrgenommene Nähe zwischen den spätantiken Römern und den frühen Türk-Reichen.

Als jedoch im Jahr 1453 mit der Eroberung von Konstantinopel durch Mehmed II. („Kayser-i Rûm“) das Osmanische Reich zur dominierenden Macht wurde, änderte sich dieses Verhältnis: Die römisch-christliche Kirche sah sich in ihrer Existenz bedroht – obwohl Mehmed II. sich seinerseits als römischer Kaiser verstand. In dieser Perspektive erscheint der neue Feiertag am 15. Dezember auch als Möglichkeit, die tieferen historischen Verbindungen zwischen den türkischen und europäischen Kulturen neu zu überdenken.

Die wissenschaftliche Entzifferung und europäische Forschung

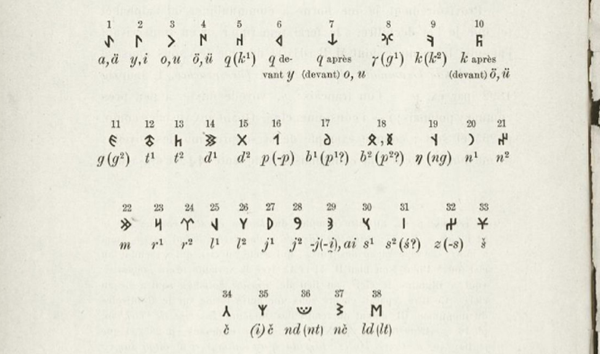

Die Entzifferung der alttürkischen Runenschrift (Orchon- und Jenissej-Alphabet) durch den dänischen Sprachwissenschaftler Vilhelm Thomsen bereits im Jahr 1893 wurde zum Meilenstein der Turkologie. Parallel arbeitete auch der russische Wissenschaftler Wilhelm Radloff an der Übersetzung dieser Inschriften. Diese Entzifferung legte den Grundstein für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sprache, Schrift und Geschichte der türkischen Völker.

Dabei rief die Entdeckung von Runen in Sibirien durch Daniel Gottlieb Messerschmidt und Philipp Johann von Strahlenberg im 18. Jahrhundert von Anfang an auch Erinnerungen an eine uralte Verwandtschaft zwischen Deutschen und Türken hervor. Viele deutsche, schwedische, russische und finnische Wissenschaftler beteiligten sich an den Anfängen der alttürkischen Forschung.

In Europa prallte dieser große Forschungserfolg allerdings an die noch euro- und germanozentrisch dominierte Geschichts-Politik des 19. und 20. Jahrhunderts – eine ideologische Verengung, die einer differenzierteren Einordnung der türkischen Schrift-, Sprach- und Kulturgeschichte im Wege stand. Vor diesem Hintergrund bietet der neue Feiertag eine historische Gelegenheit, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und die vielfältigeren und weit stärker vernetzten Zusammenhänge dieser und der eigenen Kultur- und Sprachfamilie zu würdigen und neu zu entdecken.

Bedeutung für Gegenwart und Ausblick

Der internationale Feiertag für die türkische Sprachfamilie steht nicht nur für Rückbesinnung auf das kulturelle und sprachliche Erbe, sondern lädt auch ein zur Neu-Entdeckung der Brücken zwischen den türkischen und europäischen Kulturen. Er erinnert daran, dass Sprache nicht nur Kommunikationsmittel, sondern auch Seele von Zivilisationen ist – wie auch die UNESCO-Vertreterin betonte.

Für den deutschsprachigen Raum – und besonders für Forschende im Bereich Turkologie, Vergleichende Sprachwissenschaft, Kultur- und Geschichtsphilosophie – bietet sich die Chance, alte Narrative zu hinterfragen und neue Verbindungen sichtbar zu machen. Dass die Schrift der Göktürken dank europäischer Wissenschaft noch einmal in neues Licht gerückt wurde, ist ein herausragendes Beispiel für interkulturelle Wissenschaftstradition.

An diesem 15. Dezember können wir also nicht nur feiern, sondern auch nachdenken: über Sprache und Macht, über Schrift und Erinnerung, Herkunft und Identität. Und darüber, wie Wissen verbindet – über Jahrhunderte und Kontinente hinweg.

Zum Autor

Çağıl Çayır hat sich als Kölner Geschichtsstudent auf historisch-vergleichende Kulturwissenschaft und Wissenschaftsgeschichte spezialisiert und studiert aktuell Philosophie im Master an der Universität Wuppertal. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Wissenschaftstheorie und Seinsphilosophie. Seine Arbeiten erscheinen international in renommierten Fach- und Populärmedien.Er engagiert sich wissenschaftlich wie gesellschaftlich für eine intellektuelle Völkerverständigung. Außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Türkischen Gesellschaft Bonn sowie Gründer der Kultur-Akademie Çayır und der Çayır Kultur Akademisi auf YouTube.Seine größte Weisheit lautet: „Liebe ist die Lektion der Geschichte.“

Çağıl Çayır hat sich als Kölner Geschichtsstudent auf historisch-vergleichende Kulturwissenschaft und Wissenschaftsgeschichte spezialisiert und studiert aktuell Philosophie im Master an der Universität Wuppertal. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Wissenschaftstheorie und Seinsphilosophie. Seine Arbeiten erscheinen international in renommierten Fach- und Populärmedien.Er engagiert sich wissenschaftlich wie gesellschaftlich für eine intellektuelle Völkerverständigung. Außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Türkischen Gesellschaft Bonn sowie Gründer der Kultur-Akademie Çayır und der Çayır Kultur Akademisi auf YouTube.Seine größte Weisheit lautet: „Liebe ist die Lektion der Geschichte.“

AUCH INTERESSANT

– Runen –

UNESCO: Türkische Runen sind ein Welterbe

Im Jahr 1721 entdeckte der Danziger Arzt und Universalwissenschaftler Daniel Gottlieb Messerschmidt die ersten Spuren der deutschen Runenschrift in Sibirien.