Ein Gastbeitrag von Çağıl Çayır

Wenn die Geschichte eines Volkes an seinem Umgang mit dem Feind gemessen wird, dann verdienen die Türken einen besonderen Platz.

Denn während viele Reiche ihre Gegner demütigten oder auslöschten, haben die Türken – von den alten Steppenherrschern bis zur modernen Republik – eine Haltung der Würde und Menschlichkeit bewahrt, die sich in Stein, in Schrift und in Erinnerung niederschlug.

Die Balbal-Steine der Steppe

Lange bevor der Islam die Steppen Zentralasiens erreichte, errichteten die frühen Türken kleine Steinfiguren, sogenannte Balbals.

Jede dieser Figuren stand für einen besiegten Feind – doch nicht aus Hass, sondern als Begleiter ins Jenseits. Nach altem Glauben sollte der erschlagene Gegner dem Sieger im nächsten Leben dienen.

So verwandelte sich der Feind in einen Teil der kosmischen Ordnung, nicht in einen verachteten Fremden.

Vom Schwert zur Ehre

Mit dem Islam wandelte sich die Symbolik, doch der Geist blieb.

Der Koran lehrt: „Die gute Tat und die schlechte sind nicht gleich. Wehre das Böse mit dem Besseren; siehe, dann wird dein Feind dir wie ein treuer Freund.“ (Sure 41:34)

Dieser Vers fand im türkischen Rittertum – von den Seldschuken bis zu den Osmanen – seine lebendige Entsprechung.

Nach der Schlacht von Varna (1444) ließ Sultan Murad II. den Leichnam des gefallenen polnischen Königs mit Respekt bestatten. Die Ritterlichkeit der Türken bewegte die fränkischen Kreuzritter sogar selbst zu anonymen Türkenlobpassagen in ihren Kreuzzugschroniken. [s. „Gute Ritter, böse Heiden. Das Türkenbild auf den Kreuzzügen (1095-1291)“ von Niels Brandt, Vandehoeck & Ruprecht: Köln 2016.]

Nach der Eroberung Konstantinopels (1453) schützte Sultan Mehmed II. die christlichen Kirchen und ehrte den letzten byzantinischen Kaiser Konstantin XI. als tapferen Gegner.

Selbst auf dem Schlachtfeld blieb der Gedanke an Ehre und Menschlichkeit lebendig.

Gallipoli – Die Geburt eines neuen Humanismus

Fünf Jahrhunderte später, im Ersten Weltkrieg, trafen sich wieder Türken und Europäer auf den Schlachtfeldern von Gallipoli (Çanakkale). Doch aus dem Blutvergießen wuchs ein neues Bewusstsein: das der gemeinsamen Menschlichkeit.

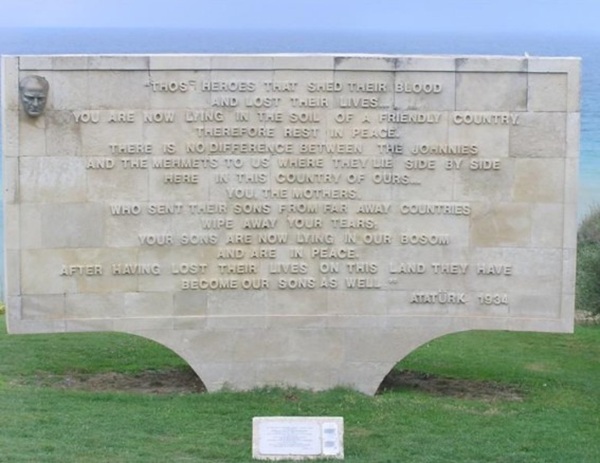

Mustafa Kemal Atatürk, der Kommandant von Gallipoli und spätere Gründer der Republik Türkei, schrieb an die Mütter der gefallenen feindlichen Soldaten:

„Ihr Helden, die ihr euer Blut auf diesem Boden vergossen habt – ruht in Frieden. Ihr seid in diesem Land nicht mehr unsere Feinde, sondern unsere Söhne geworden.“

Diese Worte stehen heute in Stein gemeißelt – an den Küsten, an denen einst die Kanonen donnerten. Nie zuvor hatte ein Sieger so gesprochen.

Ein Beispiel für die Welt

Während in vielen Kulturen der Feind als Symbol der Schande galt, erhoben die Türken ihn – vom Balbal bis zum Friedensdenkmal – zu einem Teil der Erinnerung.

Sie sahen im Gegner nicht das absolut Böse, sondern den Spiegel der eigenen Tapferkeit.

Und so entstand über Jahrhunderte hinweg eine Kultur des Respekts, die vom Schamanismus über den Islam bis in die Moderne reicht.

Vom Steinkrieger der Steppe bis zur weißen Marmorwand von Gallipoli:

Die Geschichte der Türken lehrt, dass wahre Größe nicht im Sieg liegt, sondern im Respekt vor dem Besiegten.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

Zum Autor

Çağıl Çayır studierte Geschichte und Philosophie an der Universität zu Köln und ist als freier Forscher tätig. Çayır ist Autor von „Runen in Eurasien. Über die apokalyptische Spirale zum Vergleich der alttürkischen und ‚germanischen‘ Schrift‘“ und ist Gründer der Kultur-Akademie Çayır auf YouTube. Seine Arbeiten wurden international in verschiedenen Fach- und Massenmedien veröffentlicht.

Çağıl Çayır studierte Geschichte und Philosophie an der Universität zu Köln und ist als freier Forscher tätig. Çayır ist Autor von „Runen in Eurasien. Über die apokalyptische Spirale zum Vergleich der alttürkischen und ‚germanischen‘ Schrift‘“ und ist Gründer der Kultur-Akademie Çayır auf YouTube. Seine Arbeiten wurden international in verschiedenen Fach- und Massenmedien veröffentlicht.

AUCH INTERESSANT

– Geschichtswissenschaft –

Ibn Rushd: Der Philosoph, der Islam und Wissenschaft vereinte

In einer Zeit, in der religiöse Dogmen oft als Feinde der Wissenschaft dargestellt werden, wirkt der andalusisch-muslimische Philosoph Ibn Rushd wie eine leuchtende Ausnahmefigur.

Ibn Rushd: Der Philosoph, der Islam und Wissenschaft vereinte